Page en construction.

Dans les coulisses - "Fragments d'Empyrium"

Page en cours d'élaboration.

Dans les coulisses - "Les Jardins du Feu et du Vide"

Textes des triangles :

Page 28 :

« Moi, Zekrom Dniss, irai donc après mes centaines de prédécesseurs, de ma théorie personnelle — nourrie, excusez du peu, de trente-huit mois de mesures sur les lieux et mûrie par la plus fine équipe de Déchiffreurs de l’histoire de l’Ordre. L’Ico ne peut être qu’un générateur de gravitons doublé d’un moteur à matière noire (anti-gravitons). Sa forme icosaédrique détermine des architectures intérieures en carrés imbriqués qui, selon les théorèmes des Schandirr, organisent une vibration particulière de l’espace-temps. Une sorte de ruban de Moëbius qui permet un déplacement de l’intégralité de la structure sur de grandes distances spatiales et temporelles. Les calculs suivent, bien sûr, mais l’essentiel peut-être résumé dans ces simples mots : le monde des Ingénieurs de l’Ico pourrait se trouver partout, absolument partout, le long de la trame de notre univers. Peut-être même, qui sait, dans notre futur, à nous autres homo sapiens sapiens ? »

Cahiers gravés de Dniss - extrait 1

Page 50 :

« Ainsi, non seulement l’Ico a-t-il dû servir de miroir gravitationnel — oui, de miroir, comme nos ancêtres l’ont fait aux temps héroïques pour se rendre sur Espækara et Alpha de l’Aigle — oui, parfaitement ! Mais enfin, laissez-moi parler. Je… j’ai eu la politesse de vous laisser exposer vos th… Je vous prie de m’écouter ! Des preuves ? Je vais vous en donner des preuves. Et aussi de l’Inversion ! Parce que non seulement les bâtisseurs de l’Ico ont maîtrisé la gravité, mais aussi son opposé, l’anti-temps, j’ai nommé… la Matière noire. Quoi ? Vous partez ? Vous quittez la pièce ? Eh bien, libre à vous… »

Enregistrement de la Seconde Assemblée des Déchiffreurs, Xabell IV et flotte libre

Page 60 :

« On a beaucoup glosé sur les tunnels, mais ils n’ont, selon mon équipe, qu’une fonction d’évacuation des excès énergétiques, avec des décalages volontaires d’intensité et de synchronicité dûs aux formes aléatoires des galeries, destinés à décaler les geysers les uns par rapport aux autres et éviter un éclatement de la structure.»

Page 82 :

« Indubitablement, le feuilleté des couches carbones signale l’artificialité de la construction, et une volonté sinon consciente, du moins organisée et organique. Il ne peut y avoir de doute : ni pure machine, ni pur animal ne peut avoir créé cette structure, mais quelque chose entre les deux ; quelque chose doté du génie de la conscience. »

Mémoire de thèse, Arkklem Seff Adü, Université des Déchiffreurs II, A88J5/TR§65-OXsU9

Page 90 :

« Car, dans le fond, la méditation sur l’Univers est une transmission. Qu’aurait d’importance un vieil homme glosant sur le grandiose spectacle, s’il n’avait quelque oreille à portée, qui entende ce qu’il a glané au fil de rêveries et des recherches d’une vie ? L’Ico est un témoignage. Un vibrant appel au souvenir et au rappel que tout, en définitive, est mystère. »

Pages 96 et 97 :

« S’sn-ong ! Loeï lüur ! Ainsi comme nos ancêtres l’ont voulu, nous attaquâmes l’Odregan par le feu et nos alliages les plus durs. Mais rien n’y fit… la Bête — le Fléau d’Ürkha trois fois maudit ! — était terrée dans un champ d’énergie de quelque sorte, qui garantissait l’inviolabilité de son Abomination. Loeï-ong ! S’sn Lüur ! Maudite soit notre faiblesse ! Que n’avions-nous disposé d’atomiques. À coup sûr, cela eut suffi ! »

Expédition dite des Survivants d’Ürkha

Page 101 :

« Échec. C’est le cœur serré que je trace ces mots. Mais l’énigme d’Odregan est restée presque entière — C’est à peine si nous avons effleuré la surface — Littéralement. Nos vies se sont écoulées comme de l’eau autour de ce roc, et n’ont pas eu la moindre incidence sur Lui. Tous nos espoirs, nos colères et nos raisonnements se sont heurtés, et se heurteront toujours il semblerait, sur cet immuable, sur ce que l’Univers semble avoir produit de plus indifférent. Odregan, lui, restera — Nous repartons, et d’autre viendront. Et ils repartiront à leur tour. Et Odregan restera. »

Expédition de Zekrom Dniss

Page 108 :

« On peut, dès lors, voir les tunnels comme des pailles géantes destinées à aspirer les nourritures intérieures — après tout, on ne sait aucunement si ces voies plongent jusqu’au soi-disant Grand Vide. Chaque vaisseau — ou chaque animal-vaisseau dans notre idée — pourrait ainsi se ravitailler en choisissant ses nourritures, ses carburants et ses comburants stockés avec au cœur même de l’Ico… »

Page 112 :

« Certains m’ont dit aujourd’hui que, au final, le travail que je faisais sur ces statues, ces copies de Big-O, était infiniment plus signifiant que tout ce qu’eux pourraient faire. Que toute leur science, tous leurs efforts n’étaient que des pas de fourmis sur une montagne. Mais que moi, l’artiste, le copieur servile de la nature, je toucherai bien davantage de monde, et de vérités, qu’ils ne le feraient jamais. Pourtant l’art est gratuité, et il ne saurait changer la civilisation qui l’a enfantée. »

Statue de Sidhin. Première vague de compilateurs.

Page 122 :

« L’Ico ne peut être, selon nous, que la ruine d’un relais de communication. Une planète gazeuse se trouvait au centre, emplissant l’espace vide. Planète qui, selon nos calculs, s’est épuisée par évaporation et ponction il y a environ 3,2 millions d’années aA (avant Azden). Jusqu’à cet événement, qui aurait amené les constructeurs de l’Ico ou leurs héritiers à l’abandon de la structure, le construct a projeté des particules à haute vélocité à travers des tunnels de Wheeler-Misner générés via les millions de trous percés à travers sa surface. Ainsi, par paquets d’information, un véritable réseau centralisé pouvait être mis en place dans — et à partir de — l’Ico. »

Sefar Delim & Azk Azk Rahn, communication au vingt-septième Congrès des Paradoxes.

Page 126 :

« (…) tunnels pour le stockage et la distribution des fluides, dans lequel une forme d’esthétique restait sans cesse à l’esprit des concepteurs de l’Ico : jets, tourbillons et fontaines d’oxygène, de particules et de rayons énergisés, vomis dans mille, cent-mille séquences dont tout, aujourd’hui, nous échappe, le tout renforcé par la capacité magnétique insuffisamment expliquée des tunnels. »

Page 130 :

« Par les huit nébuleuses ! Ce n'est pas une statue d'Odregan. C'est Odregan lui-même ! »

Dans les coulisses - "Sur Mars"

Entretien avec l'auteur de la novella.

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

Arnauld Pontier : Il s’agit d’un texte de 2009, édité par un éditeur mainstream : les défuntes éditions Nicolas Chaudun, dans une collection de récits de voyages. Une commande que l’éditeur m’avait faite, parce que j’ai beaucoup voyagé… sans s’attendre le moins du monde à ce que je choisisse Mars comme voyage ! Je l’ai repris, actualisé, amendé, pour cette nouvelle édition 1115.

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

Arnauld Pontier : Mars, Mars, et encore Mars. Je suis un passionné de cette planète. Je crois que j’arrive à la citer dans tous mes bouquins de SF ! D’ailleurs, je suis persuadé que les hommes descendent de Mars, que les petits hommes verts existent et qu’ils voyagent en soucoupes volantes.

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

Arnauld Pontier : J’ai relu ou lu une cinquantaine de romans sur Mars, ainsi que des ouvrages scientifiques, livres d’art, etc… Je vous donne quelques références infra.

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

Arnauld Pontier : La première version (de 2009) m’avait demandé deux mois d’écriture (mais six mois de recherches, alors mêmes que je connaissais le sujet, histoire de coller à l’actualité en la matière). Idem pour cette nouvelle édition : il fallait remettre à jour les données scientifiques. Un vrai régal.

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

Arnauld Pontier : Je me suis calé sur une mission tout à fait officielle de la NASA, telle qu’elle est prévue et sans cesse repoussée : une installation de bases sur Mars, aptes à recevoir de futurs colons. Quatre hommes et deux femmes. En cours d’écriture, j’ai vite compris que pour faire passer toutes les notions techniques et scientifiques sans raser mon lecteur, il fallait bâtir autre chose qu’une simple « copie » du projet réel. L’idée du carnet de bord m’est rapidement venu. Je pouvais ainsi zapper des jours, des semaines, voire des mois sur le déroulé de la mission. Il me fallait également « humaniser » l’histoire, d’où le béguin entre mon héro (qui rédige le journal de bord) et l’une de ses collègues. Et que serait Mars sans doute la littérature qu’il y a autour ? Je devais évoquer les anciens : Schiaparelli (l’« inventeur » des fameux canaux), Camille Flammarion, Lowels, Orson Wells… qui nous ont tant fait rêver.

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

Arnauld Pontier : Non, franchement, je maîtrisais le sujet. La mission était écrite, je n’avais qu’à la dérouler sur le papier, en lui donnant un peu de chair et de poésie...

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

Arnauld Pontier : Que Mars nous est nécessaire, qu’elle est notre part de rêve. Comme dirait l’autre : nous y allons parce que c’est difficile. Il s’agit moins moins d’une quête scientifique que d’une aventure humaine. Prévoir une terre bis, même inhospitalière, est aussi une garantie de survie de l’humanité, si, par malheur, nous parvenons ici bas à ce qui nous pend au nez : à la destruction de notre planète. Une destruction écologique.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

Arnauld Pontier : Avec plaisir. D’abord, afin de se rendre compte de la richesse éditoriale martienne et découvrir ce qu’est le « merveilleux scientifique », faites un tour sur le site de la BNF. Allez également visiter, si vous en avez l’occasion, La Maison d’Ailleurs, à Yverdon-les-Bains (Suisse). Ne manquez pas d’acquérir en DVD/ Blu-ray, la magnifique série de National Geographic : « Mars ». Lisez « L’Homme sur Mars », de Charles Frankel ; « Sur Mars », de Pierre Lagrange et Hélène Huguet, et délectez vous des magnifiques beaux livres : « Mission sur Mars », Le Monde/Glénat, « La planète Mars, histoire d’un autre monde », chez Belin ou encore « Mars, planète rouge », de Giles Sparrow, chez Delachaux & Niestlé. Bon voyage !

BIBLIOGRAPHIE

Romans en français

1900 : La Guerre des Mondes, H. G. Wells, Mercure de France.

1912 : Uranie, C. Flammarion, Ernest Flammarion.

1954 : Chroniques martiennes, R. Bradbury, Denoël.

1955 : Les Sables de Mars, A. C. Clarke, Fleuve Noir.

1955 : Martiens, Go home, F. Brown, Gallimard.

1967 : Les ides de Mars, Peter Randa, Fleuve Noir.

1981 : Glissement de temps sur Mars, Philip K. Dick, Robert Laffont.

1987 : Objectif : Mars 2005, P. Barbet, Fleuve Noir.

1989 : Desolation Road, I. MacDonald, Laffont.

1992 : Mars, B. Bova, Fleuve Noir.

1992 : Mars la Rouge, K. S. Robinson, Presses de la Cité.

1993 : L'Envol de Mars, G. Bear, Le livre de Poche.

1993 : Mars la Verte, K. S. Robinson, Presses de la Cité.

1994 : Le Cycle de Mars, E. R. Burroughs, Lefrancq.

1996 : Mars la Bleue, K. S. Robinson, Presses de la Cité.

1999 : Voyage, S. Baxter, J'ai Lu.

2001 : Mars Blanche, B. Aldiss et R. Penrose, Métailié.

2001 : Les Enfants de Mars, G. Benford, Presses de la Cité.

2002 : Mars Heretica, C. et R. Belmas, Imaginaires Sans Frontières.

2003 : Retour sur Mars, C. et R. Belmas, Imaginaires Sans Frontières.

2004 : Le Projet Mars, A. Eschbach, L'Atalante.

2012 : Seul sur Mars, A. Weir, Bragelonne.

Pour une bibliographie complète des romans en français sur ce thème : http://gotomars.free.fr/pagemars3.html

Documents

1999 : La Vie sur Mars, C. Frankel, Le Seuil.

2000 : La Planète Mars, F. Costard, PUF.

2001 : Mars, à la découverte de la planète rouge, P. Raeburn, National Geographic.

2001 : Planète Mars, F. Rocard, Flammarion.

2002 : Destination Mars, A. Dupas, Solar.

2003 : Sur Mars / le guide du tourisme spatial, P. Lagrange/H. Huguet, EDP Sciences.

2004 : Vestiges sur Mars, N. Montigiani, Carnot.

2004 : Cap sur Mars, R. Zubrin, Ed. Henri Goursau.

2004 : Visions de Mars, O. de Goursac, Ed. La Martinière-Tallandier.

2004 : Mars comme si vous y étiez, G. Cannat/ D. Jamet, Eyrolles.

2004 : En avant Mars !, V. Pletser, Ed. Labor.

2005 : Planète Mars, une attraction irrésistible, R. Heidmann/ A. Brahic, Alvik.

2007 : L'Homme sur Mars / Science ou fiction ?, C. Frankel, Dunod.

2007 : SF, la science mène l'enquête, R. Lehoucq, Le Pommier.

2014 : Mars, G. Sparrow, Telemaque.

2016 : Comment nous vivrons sur Mars, S.L. Petranek, Marabout.

2017 : Mars, notre future sur la planète Mars, L. David, National Geographic.

2017 : Embarquement pour Mars, P.Brisson/J.-F. Pellerin/A. Souchier/R. Heidmann, Association Planète Mars.

2018 : Rêves de Mars, Ph. Coué, L'esprit du temps

Films

1953 : The War of the Worlds, B. Haskin.

1990 : Total Recall, P. Verhoeven.

1996 : Mars Attacks, T. Burton.

2001 : Planète Rouge, A. Hoffman.

2001 : Mission To Mars, B. de Palma.

2005 : La Guerre des Mondes, S. Spielberg.

2007 : Sunshine, D. Boyle.

2012 : John Carver, A. Stanton.

2015 : Seul sur Mars, R. Scott.

2016 : Mars (série), B. Young Mason et J. Wilkes

2017 : Life / origine inconnue, D. Espinosa.

Pour une filmographie complète des films sur ce thème : https://www.cinetrafic.fr/liste-film/4568/1/la-planete-mars-au-cinema

Pour plus d'informations sur la planète Mars :

- Le site de la Nasa sur Mars (et la Lune) :

https://www.nasa.gov/topics/moon-to-mars

- La chronologie détaillée de l'exploration martienne (passée et à venir) :

https://www.nirgal.net/explora_chronologie.html

Dans les coulisses - "Big Sur"

Entretien avec l'auteur la novella, Laurent Queyssi

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

Laurent Queyssi : La genèse de Big Sur est un peu particulière. Je pense que l’idée a dû germer à la lecture de Paperbacks From Hell, un recueil de couvertures agrémenté d’essais sur les romans d’horreur de poche américains (ou anglo-saxons disons) des années 1970-80. Toutes ces couvertures bigarrées et sanglantes ont éveillé quelque chose en moi, une envie de parler de ces derniers avatars des auteurs populaires, successeurs des pulpsters, qui pondaient des romans à la chaîne pour des avances misérables.

A partir de là, j’ai commencé à développer le projet… en bande dessinée. À l’idée première, s’est ajoutée celle de parler des États-Unis et notamment de la culture populaire de ce vaste pays (sa véritable culture classique, si l’on considère que ses genres les plus « nobles » – western, jazz – proviennent d’arts de divertissement massif). J’en ai parlé à mon ami Mauro Marchesi qui avait déjà illustré la bande dessinée Phil, sur la vie de Philip K. Dick. Il a adoré l’idée et nous sommes partis là-dessus. Mais une fois le dossier monté – et l’intérêt affiché par plusieurs éditeurs – nous n’avons pas signé de contrat. Le projet paraissait trop étrange, pas assez vendeur sans doute. Trop littéraire peut-être.

Après quelques mois, j’ai demandé à Mauro s’il voyait un inconvénient à ce que je reprenne l’histoire en prose. Il m’a donné son feu vert et j’ai écrit la version novella de Big Sur. Je ne voulais pas que cette histoire tombe dans les limbes.

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

Laurent Queyssi : L’inspiration principale vient des récits d’horreur bon marché qui inondaient les étals des stations-service et des supermarchés aux États-Unis dans les années 80. Pas les Stephen King ou Clive Barker (même si je pensais à eux aussi), mais les écrivains moins connus, qui écrivaient sous pseudo des récits sur des animaux tueurs ou des poupées assassines. J’ai aussi puisé dans le cinéma d’horreur de l’époque (pour la scène dans la maison de campagne notamment). Je lisais beaucoup de récits d’horreur anciens et modernes à l’époque (c’est toujours le cas d’ailleurs) et je baignais donc dans cet univers. Je voulais travailler les clichés de ces ouvrages, imaginer ce que cela donnerait s’ils prenaient vie.

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

Laurent Queyssi : Pour l’horreur, j’étais au point. Pour le côté culture populaire aussi. Je connaissais New York et la partie de la Californie que je décris. Il a donc fallu que je me renseigne sur le reste du continent, que je simule le trajet de mon protagoniste, que je lui trouve une voiture, une adresse, etc. J’ai essayé d’être assez précis et tous les lieux que je cite existent ou ont existé (même le carrefour du diable). C’est vraiment le road trip qui m’a demandé le plus de recherches. Et tout le travail n’avait pas été fait pour le projet bd. J’ai effectué pas mal de recherches encore au cours de l’écriture.

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

Laurent Queyssi : La question piège du temps pour l’écriture… J’ai mis peut-être un mois ou deux pour venir à bout d’un premier jet, mais en ne consacrant pas tout mon temps à ça (j’ignore sur quoi je bossais à côté à l’époque). Le plan était posé, c’était celui de la bd, et je ne l’ai quasi pas modifié. J’ai ajouté pas mal d’éléments, de détails, mais l’essentiel était déjà là. J’avais déjà beaucoup travaillé sur la structure pour la version bd et elle m’a servi de base.

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

Laurent Queyssi : Mon protagoniste Scott est un amalgame de plusieurs auteurs de fantastique ou d’horreur, une vision littéraire, mais pas du tout idéalisée, de la condition d’écrivain populaire. Sa camarade Anna est forcément un cliché puisqu’elle est tirée de ses livres (et visiblement pas de ses meilleurs). Mais elle incarne une certaine liberté, une folie et une audace qui me semblent parmi les caractéristiques les plus intéressantes de cette forme de littérature. Les auteurs d’horreur de l’époque osaient tout. Le pire comme le meilleur. Anna oscille entre les deux. Mais elle manque forcément d’épaisseur. De par sa nature même, sa condition.

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

Laurent Queyssi : Non, pas pendant la rédaction proprement dite. Mais pendant la préparation du projet, oui, sans doute. Je crois que l’idée de la visite à Graceland s’est imposée comme un symbole fort pendant que je travaillais sur le trajet de Scott. Je regrette maintenant de ne pas les avoir envoyés à Fort Alamo ou O.K. Corral, mais cela aurait peut-être été redondant.

J’ai mis pas mal de mes obsessions dans ce texte (comme souvent) : Robert Howard ou Robert Johnson, par exemple. J’ai même réussi à intégrer une histoire sur Charlie Parker. Les génies américains.

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

Laurent Queyssi : Comme souvent chez moi, le texte parle d’histoires, de récits et de leur influence sur le monde. Comment la littérature ou les arts modifient notre existence à toutes les échelles. Comment les arts « mineurs » que je cite ont-ils acquis une si grande résonance et fini par façonner, d’une certaine manière, un pays. C’est une de mes thématiques principales avec également l’idée d’aller voir derrière les coulisses. Comment se fabriquent les romans d’horreur à deux sous ? Qui se cache derrière ?

Je ne sais pas s’il y a un « message » dans ce texte ou dans mon œuvre en général, mais ce sont les thématiques qui m’intéressent et que je travaille, en tout cas.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

Laurent Queyssi : Je pense que le lecteur curieux d’en apprendre plus sur la littérature d’horreur de cette période serait inspiré d’aller jeter un œil à Paperbacks from hell. Pour le reste, je conseille de prendre des notes à la lecture et d’aller faire des recherches internet sur certains des personnages cités : Robert Howard, Elvis, Robert Johnson, Charlie Parker. Même s’ils connaissent déjà ces artistes de nom, ils risquent d’être surpris et de découvrir bien des choses. Les dernières biographies de Robert Johnson sont très chouettes, la monumentale bio d’Elvis par Peter Guralnik change forcément le regard sur l’artiste devenu un affreux cliché, etc. Je cite Henry Miller ou Richard Brautigan, et les lire permet aussi de comprendre l’attrait pour la côte ouest.

Enfin, il faut surtout que le lecteur garde quelque chose en tête : tout ce qui est raconté dans Big Sur est vrai.

Création de la couverture

A venir.

Dans les coulisses - "Au coeur des Méchas"

Entretien avec l'auteur la novella, Denis Colombi.

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

Denis Colombi : Un premier point de départ, c’est sans doute ma fascination pour les robots géants, les Méchas. J’ai grandi dans l’ombre de Goldorak : la série est arrivée en France quelques années avant ma naissance, et a continué à être diffusée et à occuper les esprits pendant longtemps. Les Super Sentaï – Bioman et ses autres avatars – étaient aussi sur les écrans, ainsi que dans mes cadeaux d’anniversaires, tout comme, dans un style différent, les Transformers. Plus tard, j’ai découvert Evangelion dès ses premières diffusions en France, ainsi que Gunbuster sur la même chaîne. Cette imagerie occupe ainsi depuis longtemps un coin de mon esprit. Le deuxième point de départ, c’est que j’avais envie d’écrire un texte sur le travail – un de mes points d’intérêt en tant que sociologue – mais dans un contexte de science-fiction. J’ai donc cherché un point de vue sur les Méchas qui mette en valeur ce thème-là : finalement, je me suis arrêté sur l’idée des mécanos quand j’ai découvert, en faisant des recherches sur les équipages des bateaux de guerre, qu’ils étaient surnommés « graisseux » dans le jargon militaire. Le terme tranchait avec le côté souvent assez « propre » des Méchas dans les anime, et ça m’a donné envie de pousser dans la voie de la déconstruction : qu’est-ce qui rend possible ces robots géants, quelle est la partie de l’histoire qu’on ne nous dit généralement pas ? Où sont les ouvriers qui ont construit tous ces couloirs que traverse Actarus lorsqu’il monte dans Goldorak ?

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

Denis Colombi : Outre les histoires de Méchas, que j’ai déjà évoquées, il y a beaucoup d’inspirations qui viennent de la sociologie du travail et des organisations : des idées d’Howard Becker sur la nature collective du travail des artistes (appliquées, donc, aux pilotes des Méchas), d’autres de Michel Crozier sur la nature du pouvoir… J’aime bien la définition de la science-fiction par l’écrivain Daniel Drode : il dit, de mémoire, que c’est « une littérature sur les idées ». C’est à peu près comme ça que j’ai conçu ce texte, en partant des idées et de la façon dont je pouvais à la fois les mettre en scène et en tirer une histoire – le but étant de ne pas en faire un cours de socio, puisque je peux déjà faire ça ailleurs ! Mais je me suis quand même amusé à construire des hypothèses et à essayer d’en voir les conséquences logiques. Enfin, une dernière inspiration qui se trouve aussi dire beaucoup de mon état d’esprit en écrivant, c’est mon métier d’enseignant. Finalement, dans mon texte, il est question d’une profession dont le travail, pourtant essentiel, est invisibilisé et méprisé par sa propre hiérarchie…

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

Denis Colombi : Mon premier travail de documentation a consisté… à revoir Evangelion ! Mais aussi à lire quelques classiques de la « science-fiction militaire » à côté desquels j’étais passé, notamment Etoiles, garde-à-vous ! de Robert Heinlein (que l’on connaît surtout par son adaptation ciné qui a gardé le nom original : Starship Troopers) et La guerre éternelle de Joe Haldeman. Puisque mon histoire se passait au sein d’une organisation militaire (et que j’appartiens à une génération qui a échappé au service militaire...), je me suis tourné vers des auteurs qui en avaient eux-mêmes fait l’expérience avant de transformer celle-ci en roman. J’ai aussi lu des travaux de sociologues et des témoignages portant sur le travail sur les vaisseaux de guerre. En gros, je voulais faire se rencontrer les Méchas avec un certain réalisme, donc j’ai lu de la pop culture et des sciences sociales – ce qui est en fait mon activité quotidienne normale...

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

Denis Colombi : L’écriture du premier jet a dû me prendre à peu près deux mois. Le temps de préparation et ensuite de reprise du texte est par contre plus difficile à évaluer. Disons, six mois, peut-être ? Question méthode, la seule que j’ai appliquée est empruntée à Terry Pratchett qui, dans une interview, disait qu’il s’était imposé d’écrire au moins 400 mots par jour. L’objectif en nombre de mots est sans doute moins important que le principe d’écrire tous les jours. C’est en tout cas ce que je fais quand j’ai besoin d’avancer sur un texte : bon ou mauvais, écrire quelque chose, y revenir plus tard au besoin, mais écrire. Cela marche sans doute d’autant mieux pour moi que je n’ai généralement pas un plan au cordeau – que ce soit pour un texte de fiction ou non d’ailleurs. Je réfléchis et j’invente surtout en écrivant. Bien sûr, j’avais une idée de la direction générale où je voulais aller : les pilotes qui perdent en popularité, les Anges, tout ça étaient des éléments que j’avais en tête dès le départ. Mais le plus gros est quand même venu au fur et à mesure, et notamment la fin, puisque j’ai commencé à écrire sans savoir exactement quand l’histoire se terminerait.

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

Denis Colombi : La narratrice est née au moment où j’ai commencé le texte. Je savais bien sûr qu’il fallait quelqu’un pour raconter l’histoire, que ce serait une femme et qu’elle serait mécanicienne. Mais pour ce qui est de sa voix et de sa façon d’aborder les choses, je les ai définies au fur et à mesure que j’écrivais. Elle aurait pu être beaucoup plus sombre ou au contraire beaucoup plus légère et distante. Pour ce qui est des autres personnages du texte, ils sont surtout construits en fonction de modèles de fiction, pour représenter une certaine évolution dans les héros des histoires de Mécha – et peut-être dans les héros tout court : le « Major Tom » (dont le surnom n’a d’autre signification que mon amour pour la musique de Bowie) a l’apparence d’un protagoniste stéréotypé du cinéma hollywoodien de l’âge d’or, Raya évoque évidemment Rei d’Evangelion et tous les personnages d’ados torturés et étranges mais finalement attachants. J’avais envie d’inclure une sorte de méta-commentaire sur les histoires que l’on raconte et le rôle qu’elles jouent dans notre façon de percevoir le monde.

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

Denis Colombi : La fin ! Comme je l’ai dit, je ne savais pas trop où l’histoire s’arrêterait quand j’ai commencé à écrire. C’est venu au fur et à mesure, à un moment où cela me semblait naturel. Je pense que la fin est un peu ambigüe et cela me semble correspondre au ton général. Ce n’est pas une histoire d’héroïsme, je ne voulais pas une fin définitive et certainement pas que les Titanides soient vaincus et que la paix revienne sur Terre. D’ailleurs, je ne voulais pas intégrer une explication univoque de pourquoi les Titanides attaquent. Ils sont là, il faut lutter contre, et les enjeux de l’histoire sont ailleurs, du côté des humains et de ce que l’on fait avec cette situation.

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

Denis Colombi : Sans doute que le monde ne repose pas sur quelques géants qui nous prêteraient leurs épaules mais sur tout un tas de nains qui bossent dans l’ombre pour le faire tourner. Une idée qui me fascine, c’est que le travail est nécessairement collectif. OK, j’ai écrit ce texte, mais il doit beaucoup à différentes sources d’inspiration, et il doit encore plus aux éditions 1115 qui lui permettent d’exister auprès des lecteurs, et il doit aussi à ces lecteurs ou au moins à la façon dont je les imagine – et en remontant encore un peu, on peut dire qu’il doit à l’existence de différents fandoms, au travail de l’école qui fait qu’il y a des gens pour le lire, et au fonctionnement général de la société qui me permet d’avoir eu du temps pour le produire. De la même façon, les Méchas ont un pilote, mais celui-ci n’est rien sans ses mécanos, rien sans tout un tas de gens dont on ne soupçonne pas l’importance. Cette interdépendance au travers du travail, on a tendance, je crois, à l’oublier. Et c’est de ça dont je voulais parler.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

Denis Colombi : Certaines sont assez évidentes, je crois : si vous n’avez pas encore vu Pacific Rim, arrêtez tout et allez le visionner. Guillermo del Toro n’a pas eu l’oscar pour le bon film (même si j’aime beaucoup aussi La Forme de l’eau, qui parle lui aussi du travail invisible du reste). Mais je peux aussi recommander un classique de la sociologie, Les Mondes de l’art d’Howard Becker, qui aborde justement le caractère collectif du travail artistique, a priori l’un des plus individualisé qui soit. En bandes dessinées, la thématique du Mécha a été traitée avec beaucoup d’intelligence et d’originalité dans Le dernier Atlas de Vehlmann, De Bonneval, Tanquerelle et Blanchard : une uchronie où la France a développé puis abandonné des robots géants nucléaires dont l’un d’eux va devoir reprendre du service. Pour retrouver l’ambiance du travail sur un grand bâtiment, on peut lire le reportage dessiné de Raynal Pellicier et Titwane, sur le Charles de Gaulle. Et s’il fallait une bande-son à mon histoire, ce serait idéalement la reprise du Potemkine de Jean Ferrat par Ludwig von 88.

Création de la couverture

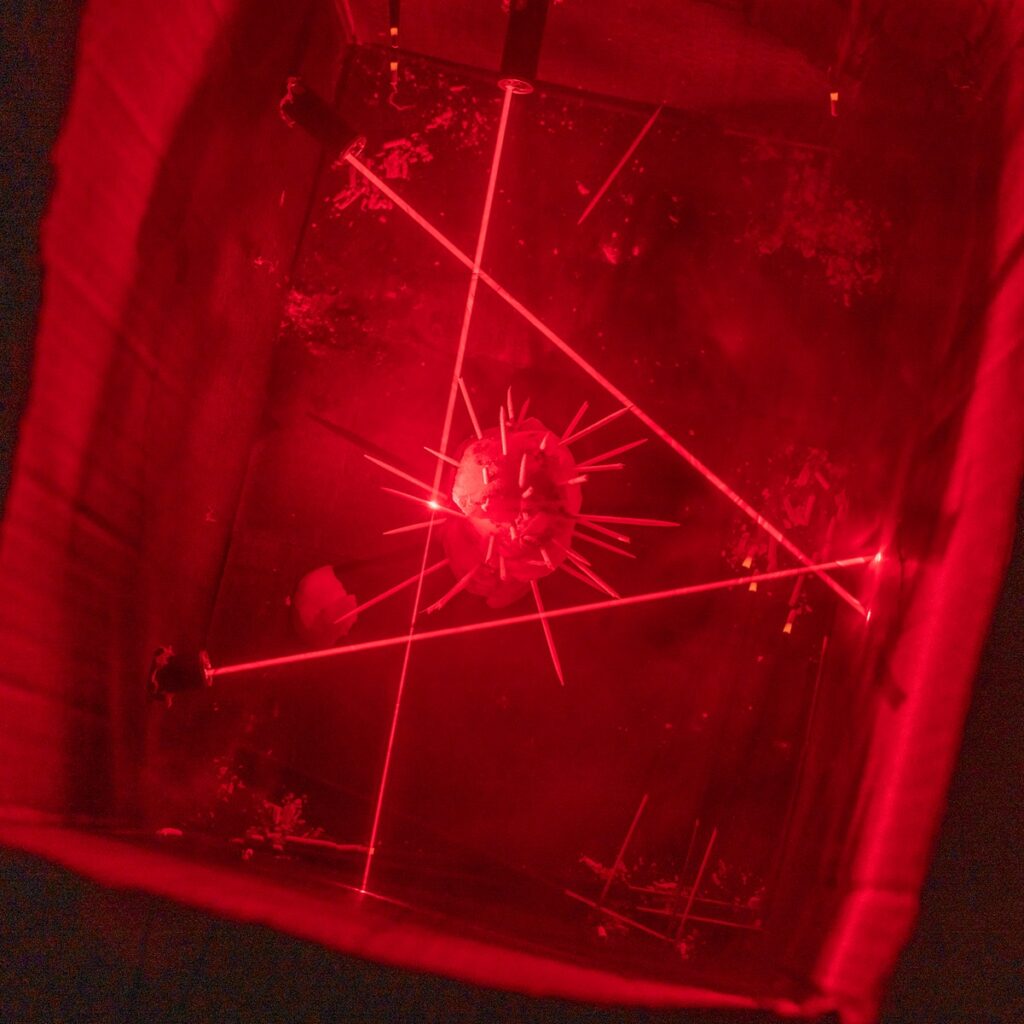

Pour illustrer la novella de Denis Colombi, nous décidons d'office de reprendre une scène du texte, pages 38-39, celle du Titanide coincé entre trois lasers, donnant lieu à la création du symbole des Anges. Pour ce faire, nous commençons par commander trois lasers identiques.

Ensuite, nous prenons un vieux carton que nous passons au noir grâce à une bombe de peinture, et que nous trouons en trois endroits pour placer les lasers en triangle.

Maintenant, il nous faut une forme simple, assez grosse et difforme pour être hérissée de pics et placée entre les trois lasers. Nous testons plusieurs solutions, nous tentons même l'impression d'une créature en résine, mais aucun des résultats ne nous convient, car nous souhaitons que l'espace entre les trois lasers soit assez occupé pour que la forme se voie correctement. Au final, nous optons pour la simplicité et le côté rudimentaire de la pomme de terre germée et couverte de cure-dents.

Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est cette solution simple et un peu grotesque qui fait le mieux le "job", comme qui dirait. Ainsi, nous pouvons remplir le carton de bâtons d'encens allumés et le couvrir d'une vitre pour commencer la séance photo. Et dès le début, il s'avère que le résultat est exploitable.

Les lasers tracent des lignes bien lisibles, la forme au centre occupe bien l'espace, nous allons pouvoir retoucher l'image pour obtenir la couverture que nous visions. Comme quoi, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures.

Dans les coulisses - Métempsychogenèses

Création de la couverture

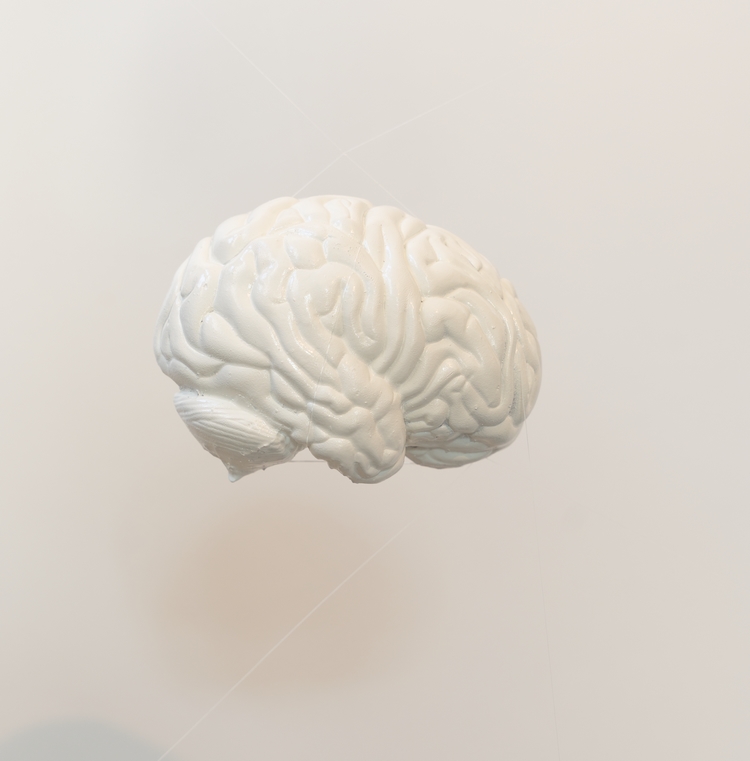

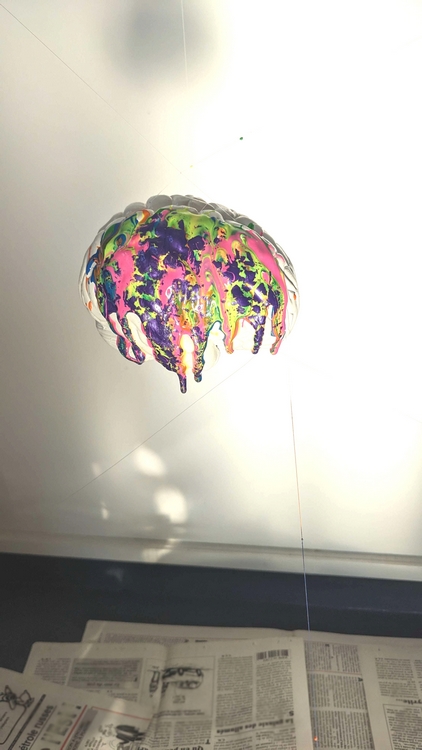

Pour illustrer la novella de Gauthier Guillemin, et donc le principe de transvasement d'une âme d'un corps à l'autre, nous voulions mêler les notions d'art et d'écoulement, voire de circulation des idées et de passation. C'est pourquoi nous avons rapidement décidé d'opter pour l'image d'un cerveau ruisselant de peinture, façon "paint pouring", cette méthode consistant à mélanger de la peinture acrylique et un médium vinylique afin d'éviter que les couleurs ne fusionnent entre elles lors du déversement, créant ainsi des effets de toute beauté.

Dans un premier temps, il a fallu faire l'acquisition du cerveau humain qui servirait de support à cet écoulement de peinture, symbole de l'esprit des artistes qui sont récupérés dans le flux métensomatique par l'équipe scientifique de Sharp Plateau. Notre solution : l'impression 3D. Simple, rapide et économique. De fait, elle nous permet également de choisir la taille exacte de l'objet, et donc du rendu au moment de faire couler la peinture.

Une fois le cerveau sorti de l'imprimante, nous choisissons de le bomber en blanc pour rappeler l'ambiance polaire du cadre de la novella.

Ensuite, il faut choisir les couleurs et préparer les mélanges de peintures qui serviront à créer l'effet d'écoulement.

La phase d'après consiste à verser, couche après couche, les différentes teintes en prenant garde de ne pas faire bouger le cerveau qui est retenu par des fils transparents, et ce afin d'obtenir un cliché parfaitement net. L'opération est délicate, mais avec de la patience et beaucoup d'application, nous parvenons à obtenir le résultat escompté.

Ne reste plus désormais qu'à choisir la meilleure photo et à la retravailler pour en tirer la couverture de notre future parution.

Entretien avec l'auteur de la novella, Gauthier Guillemin.

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

Gauthier Guillemin : Il y a quelques années, j’ai répondu à un appel à texte pour une nouvelle de SF autour du thème du double. J’ai tenté de tresser ensemble dans un format très court, l’exode de l’humanité, une théorie de l’inspiration et la réincarnation d’artistes défunts. Le rendu était bien trop dense, extrêmement touffu, et difficile à comprendre. Du coup, j’ai laissé cette nouvelle de côté pour achever un autre manuscrit qui entamait sa dernière ligne droite.

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

Gauthier Guillemin : La phrase « je suis l’autre » écrite par Gérard de Nerval, s’est imposée à moi immédiatement et j’ai tout construit autour de cette affirmation. Elle est très puissante et bien plus incarnée que ce que Rimbaud a mis en avant en disant « Je est un autre ». Nerval ne met aucune distance dans cette phrase, tout est immédiat, sans possibilité de douter de cette autre réalité.

Lorsque je suis pris par des mots et par l’état d’esprit qu’ils brassent dans leur sillage, je bâtis un monde et j’en imagine les tenants et les aboutissants. Ici, j’ai créé un univers où les artistes grandissent en échos les uns des autres.

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

Gauthier Guillemin : J’ai beaucoup approfondi ma connaissance de Nerval, en lisant ses correspondances notamment. J’ai relu un peu d’Hésiode, je me suis replongé dans quelques toiles de Gustave Moreau qui a un univers fascinant.

J’ai aussi travaillé sur des impasses : la topographie de Paris à l’époque et l’histoire de la rue de la Vieille Lanterne, mais cela m’a finalement été inutile. A un moment, je me suis aussi documenté sur l’imprimerie à ses débuts, afin de donner corps à l’extracteur de flux, mais j’ai laissé cette idée de côté car il aurait fallu tout un chapitre pour en rendre le fonctionnement plus plausible.

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

Gauthier Guillemin : A partir de la nouvelle déjà écrite, et qui me fournissait une trame générale, il m’a fallu trois à quatre mois de travail (en plus de l’emploi qui me rémunère). Le plan est établi, au sens où je sais comment tout cela va finir, et quels sont les passages importants. Mais ensuite, je laisse l’imagination peupler le récit. Chez moi, l’acte d’écriture est créateur, il génère des scènes imprévues, des idées aussi. Ainsi, je n’avais pas prévu que mes trois scientifiques iraient courir en montagne, où que Nerval et Nau s’amuseraient avec leurs secrétaires particuliers.

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

Gauthier Guillemin : J’aime particulièrement les histoires avec des groupes d’amis très soudés, ou des fraternités-sororités qui naissent : peut-être une réminiscence ancrée dans la pratique du JDR où le nain, l’elfe, le mage, le guerrier et le voleur sauvaient des cités et des royaumes oubliés…

Le trio de scientifiques a peu changé. Ils sont tels que je les avais imaginés. Une discussion avec Fred (un des boss des éditions 1115) les a rendus plus sérieux dans leur travail, mais rien de déterminant, ils sont un groupe d’amis qui me tient chaud quand je pense à eux.

En revanche, je n’avais pas anticipé le lien qui se tisse entre Soma et Gérard, il s’est créé naturellement, au fil de l’écriture. J’ai même ajouté une scène et profondément modifié une autre pour renforcer ce lien, ce sont les deux passages où Soma sauve Gérard lors d’extractions trop précoces.

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

Gauthier Guillemin : Arrivé à un tiers du récit, j’ai achevé ma lecture du prix Goncourt L’Anomalie (décevant et insipide), sans trop savoir pourquoi, je me suis documenté sur l’histoire de cette récompense et j’ai appris que le premier Goncourt était John-Antoine Nau, avec un roman de SF. J’ai fait quelques lectures, et le personnage s’est imposé dans mon récit. Un baroudeur, sympathique comme Nerval, en marge du système littéraire.

En littérature, tout se répond, tout est symbole : Les frères Goncourt se moquent de Nerval (comme de beaucoup d’autres), Gérard de Nerval se pend rue de la Vieille Lanterne, Jules de Goncourt fait un croquis morbide de cette ruelle après ce suicide, John-Antoine Nau, aidé par l’esprit de Nerval, remporte le prix Goncourt.

Une autre surprise : en écrivant ce texte, j’ai eu l’idée d’un long poème versifié qui raconterait l’épopée spatiale de l’humanité. Sur ma lancée, j’ai écrit ce poème : un étrange chant, trente-neuf quatrains en alexandrins !

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

Gauthier Guillemin : En voilà une bonne question ! Je ne produis pas des textes à messages. Ils ont du sens pour moi, ils correspondent sans aucun doute à des préoccupations qui me sont propres : la survie de la planète passe-t-elle par la survie de notre espèce ? Sommes-nous si importants ? Si nous disparaissons, l’Histoire va-t-elle disparaître et tout cela aura-t-il encore un intérêt ?

Il y a aussi toute la question du pouvoir de l’écriture et de ses liens avec l’imaginaire ; ma théorie fumeuse de l’inspiration va dans le sens de ce questionnement.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

Gauthier Guillemin : Des lectures, pour commencer. Aurélia, de Nerval, et le sonnet fabuleux Vers Dorés (des alexandrins magnifiques et inquiétants).

Hésiode, Théogonie, VIIIième av.J.C

John-Antoine Nau, Force ennemie, 1903, premier prix Goncourt, réédité chez l'Apprentie.

Isaac Asimov, Les Robots, 1950.

Philip K. Dick, Les Clans de la lune alphane, 1964.

Philip José Farmer, Le Fleuve de l'éternité, 1971.

Côté illustration, Gustave Moreau, Hésiode et les muses, 1860. https://www.photo.rmn.fr/archive/90-003191-2C6NU0HUFO6X.html

Ainsi que deux dessins de la rue de la Vieille Lanterne :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impasse_de_la_Vieille_Lanterne_Jules_de_Goncourt.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gustave_Dor%C3%A9_-_La_Rue_de_la_Vieille_Lanterne.jpg

Et pour finir, une page très intéressante sur les résonnances et échos d’un auteur à un autre :

http://soleildanslatete.centerblog.net/6579431-Goncourt-sur-les-lieux-du-drame-

Dans les coulisses - " Des nuées "

Création de la couverture

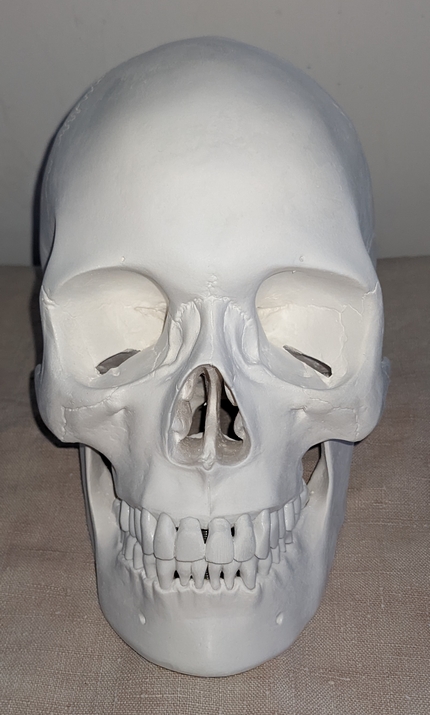

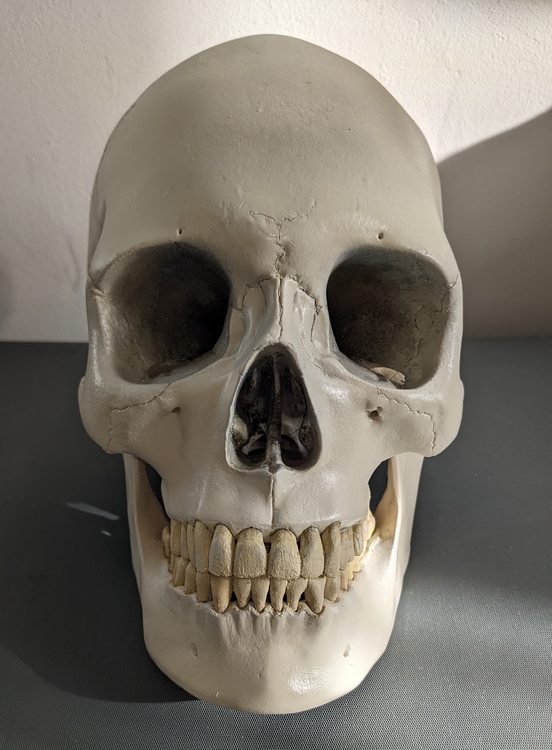

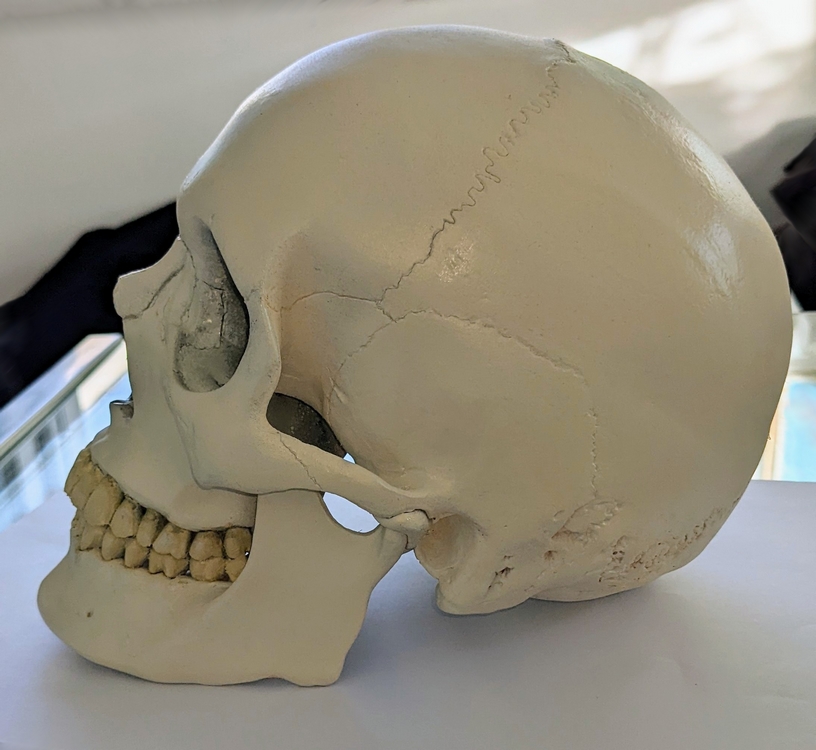

Une fois de plus, c'est à la lumière du roman d'Olivier que nous avons conçu la mise en scène de cette couverture. Nous voulions une ambiance sombre et combinant deux aspects du squelette humain : les os réels et les os radiographiés. Ainsi, associer l'ancien et le moderne, l'histoire et la science, à l'image de ce nouveau Long-Courrier aux tonalités horrifiques.

Cela dit, d'une nature bien trop probe pour oser demander à nos amis parisiens de piller les catacombes de la capitale, nous avons préféré nous rabattre sur un crâne artificiel pour créer cette couverture. Afin de gagner en réalisme, nous avons opté pour un crâne anatomiquement correct, le modèle choisi étant habituellement destiné aux étudiants en médecine. Seule difficulté : ce crâne est vendu en deux morceaux, et la calotte crânienne n'épouse pas tout à fait les volumes du reste de la boîte.

Il nous faudra donc coller, combler, poncer, reponcer, reponcer encore, et encore, avec un grain de plus en plus fin, puis finalement laquer et talquer au blanc de meudon pour obtenir un effet os satisfaisant.

Ensuite, il faut à la fois peindre et user cet os artificiel pour lui donner un aspect vieilli. D'un côté, nous utilisons des bombes de peinture acrylique, et de l'autre, tout un tas de colorants naturels, tels que le thé noir, le curcuma, le café, le jus de tomate, etc.

Après quoi, nous enfumons notre crâne pendant plusieurs heures. Nous allons même pousser le détail jusqu'à retoucher les dents une par une, à leur créer un émail que nous nous empressons d'user, à en briser quelques morceaux ou à en noircir la base.

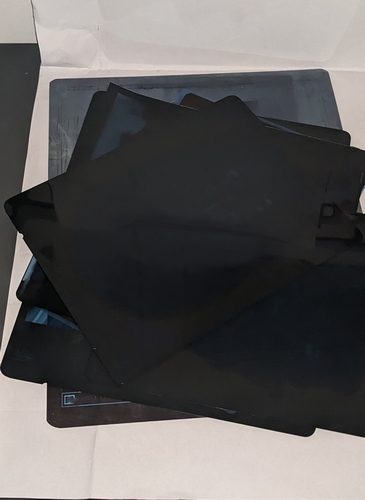

Une fois le résultat suffisamment convaincant à nos yeux, nous entamons la deuxième phase des préparatifs : l'accumulation de clichés radio. De vrai clichés, imprimés en noir sur des supports plastifiés transparents, dans le cadre de vrais examens de santé. Car ces clichés doivent laisser passer la lumière afin de réussir la composition telle que nous l'imaginons. Pour cette phase, nous sollicitons nos entourages, y compris les auteurs de la maison. Par chance, nous arrivons à obtenir assez de clichés dans les délais impartis.

L'heure est donc venue désormais de réunir tout ce matériel pour créer la mise en scène et préparer la séance photo.

Entretien avec Olivier Bérenval, auteur du roman.

L’éditeur : Quelle est la genèse de ce texte ? Quel en a été le point de départ ? Quelle a été la première idée à te venir ?

L’auteur : Ce texte me tient à cœur depuis longtemps et je suis très heureux que les Voyageurs Littéraires de 1115 le découvrent enfin ! Je voulais écrire un texte différent sur la notion d’humanité, ce que cela signifierait d’être un homme, une femme, d’une espèce différente de la nôtre. J’ai déjà écrit sur ce thème en me projetant dans le futur, car c’est un sujet récurrent de la science-fiction, mais je trouvais encore plus intéressant de me référer à notre lointain passé. Après tout, environ cinquante milliers d’années avant notre ère, rien moins que quatre espèces humaines distinctes coexistaient (Sapiens, Néandertal, Denisova, Florès), parfois sur le même continent, et l’idée me fascinait – et me fascine toujours – absolument !

L’éditeur : Quelles ont été tes principales sources d’inspiration ? Dans quel état d’esprit as-tu imaginé cette histoire ? Dans quel contexte ?

L’auteur : Le point de départ était clair dans mon esprit, mais il me fallait trouver un traitement littéraire adapté, en particulier pour relier les épisodes préhistoriques avec notre époque actuelle. Pour ce faire, il fallait que je trouve une source d’inspiration à la fois originale, déstabilisante pour lecteur, et en même temps suffisamment familière pour moi afin de la restituer de façon plausible et réaliste. En réfléchissant, j’ai réalisé que mes séjours en Afrique du Sud et en Namibie me fourniraient la matière idéale pour cet arrière-plan contemporain, qui s’intégrerait au mieux avec les flashbacks d’un passé très lointain. La thématique étant très originale, il fallait que je l’insère dans une narration accessible au lecteur, et le format de l’enquête policière relativement « classique » s’y prêtait très bien.

L’éditeur : En quoi a consisté ton travail de recherche ou de documentation ? Sur quel(s) sujet(s) / thème(s) as-tu travaillé en particulier ?

L’auteur : Beaucoup de travail de recherche en effet pour démêler l’écheveau des espèces humaines qui se sont succédé ou ont coexisté ! Par chance, les paléoanthropologues sont à la fois précis et pédagogues (Y. Coppens, L. Slimak, et tous ceux ceux que je cite en fin de roman.) Et en plus, ils arrivent à nous faire « vivre » le quotidien de ces espèces humaines disparues de façon remarquable ! Cette documentation n’a donc pas simplement permis d’éviter des erreurs scientifiques mais a aussi favorisé l’écriture de scènes, voire de chapitres entiers, grâce à leur pouvoir d’évocation. Concernant l’Afrique du Sud, je m’y suis rendu à plusieurs reprises, et il était beaucoup plus facile de projeter des axes de narration à partir de mon propre vécu dans ce pays (et aussi en Namibie).

L’éditeur : Combien de temps t’a-t-il fallu pour écrire ce texte ? As-tu suivi une méthode spécifique ? Avais-tu un plan précis en tête, ou suivais-tu ton imagination à mesure que l’histoire avançait ?

L’auteur : La première mouture du roman a été achevée assez rapidement, en moins d’un an, mais il y a eu beaucoup de travail de réécriture (comme toujours!) par la suite. La trame suit l’enquête policière sur des crimes mystérieux commis en Afrique du Sud de nos jours, avec un fil secondaire dans les territoires aborigènes en Australie. Mais il fallait relier cette trame « contemporaine » avec les épisodes préhistoriques, en distillant les informations au bon moment, pour préserver le suspense. Bien entendu, les tonalités entre les deux époques séparées par des dizaines de milliers d’années devaient être radicalement différentes, tout en demeurant cohérentes en terme de développements. Donc un plan assez précis pour le déroulement de l’enquête, tout en me permettant des libertés avec les chapitres se déroulant dans le lointain passé, que j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire !

L’éditeur : Parle-nous un peu des héros de cette histoire. Comment sont-ils nés ? Et ton regard sur eux a-t-il changé au fil de l’écriture, au-delà de ce que tu avais prévu ?

L’auteur : Paradoxalement, c’est un héros plus secondaire, le personnage du policier Leon Visagie qui m’est apparu en premier. Lors d’un de mes séjours en Namibie (nota : une province d’Afrique du Sud avant de devenir un pays indépendant en 1990), j’avais dû me rendre dans commissariat de Windhoek pour faire une déclaration de perte de permis de conduire. L’officier qui m’avait reçu était un vieux briscard, un peu bourru, mais qui s’était déridé car j’étais français ! Physiquement, je n’ai rien changé dans la description du personnage, mais j’ai imaginé pour Visagie une vie intérieure plus complexe que son apparence ne le laisse penser, traversée par les contradictions, la solitude.

Le personnage d’Oro est celui qui m’est venu en deuxième, pour compléter le tandem flic / « criminel ». Plusieurs sources d’inspiration ont donné naissance à ce protagoniste. La plus ancienne remonte à mes lectures d’enfance, et notamment la série des X-Men ! Dans l’une de leurs aventures, ils sont confrontés à un mutant dénommé Proteus, qui est en fait Kevin, le fils de Moira Mc Taggert, une chercheuse en génétique. Proteus est un vampire psychique, capable de posséder des enveloppes corporelles d’êtres humains en y projetant son esprit. Il est détenu sur l’île de Muir, en Écosse, dans un complexe ultra sécurisé dont il parviendra à s’échapper en « sautant » de corps en corps. Ce concept de vampire psychique existe aussi dans le roman d’Octavia Butler « Wild Seed », qui est le premier ouvrage de la série « The Patternist ». J’associe d’ailleurs explicitement cette référence car le héros de Butler se nomme « Doro ». Le parallèle s’arrête ici, car le héros de Butler est motivé par des raisons complexes, il sélectionne des « reproducteurs » humains en vue de créer une lignée humaine parfaite, dans une vision eugéniste, tandis que mon héros ne change d’enveloppe corporelle que pour survivre. Cette idée de vampire psychique est aussi exploitée par Dan Simmons dans sa série bien connue de romans « L’échiquier du mal ».

Et enfin, en contrepoint de ce vampire psychique, me sont apparus les deux vampires « ordinaires » que sont Mndeni et Haïa, qui doivent leur immortalité à l’absorption des fluides vitaux d’autres humains. Encore une réécriture des mythes vampiriques donc !

L’éditeur : As-tu eu des surprises lors de la rédaction de ce texte ? Des idées qui ont surgi lors de la phase d’exécution, et auxquelles tu ne t’attendais pas du tout lorsque tu en as commencé l’écriture ?

L’auteur : Les chapitres dans les périodes préhistoriques étaient initialement prévues pour étayer l’enquête qui se déroule à notre époque. Au fur et à mesure, j’ai pris beaucoup de plaisir à les écrire, à les développer, à les faire « sortir du cadre » pour que le lecteur soit immergé dans une autre réalité, une temporalité totalement étrangère. Ces scènes offrent beaucoup de liberté narrative, stylistique et permettent d’alterner avec l’enquête policière.

L’éditeur : Quel message cherchais-tu à faire passer à travers cette histoire ? Quel est le propos sous-jacent de ton œuvre ?

L’auteur : On dit souvent qu’un romancier écrit toujours le même livre, et ce doit être mon cas ! Que ce soit dans un futur lointain, ou dans un passé tout aussi oublié, j’essaie de créer des personnages qui se situent aux limites de l’humanité, et d’essayer d’imaginer leurs pensées, leurs passions, leurs doutes. Le fait que l’action se déroule en Afrique du Sud n’est pas neutre non plus, mais le message est encore plus radical que la simple dénonciation des préjugés racistes : ce qui fait un homme n’est ni lié à sa couleur de peau, ni même à la génétique qui le constitue, sa condition humaine lui est acquise de plein droit. Une fois de plus, l’existence prouvée de plusieurs espèces humaines à une époque nous démontre l’absurdité des croyances en la supériorité d’un groupe humain sur tel autre. Au final, nos civilisations, nos modes de vie, nos croyances et dogmes se révèlent éphémères à l’échelle de temps incomparablement plus longs, il est donc vain de prétendre à une hiérarchie entre eux.

L’éditeur : Pourrais-tu partager quelques références (livres, documents, personnalités, musiques, films, sites ou pages internet, etc.) en lien direct avec ce texte, afin que nos Voyageurs Littéraires puissent pousser plus avant leurs recherches et découvrir certaines facettes cachées de ton histoire ?

L’auteur :Bien sûr ! Dans les remerciements, j’ai indiqué les principaux scientifiques dont les ouvrages m’ont servi de référence, avec une mention particulière pour ceux de Ludovic Slimak et leur touche philosophique. Pour les ouvrages plus littéraires, la saga de l’Américaine, Jean Auel, Les Enfants de la Terre, est une porte d’entrée classique. C’est une vision réactualisée des « Cro Magnons » qu’avait décrit le Français JH Rosny Aîné avec sa Guerre du Feu. Plutôt que ces cycles un peu longs et fastidieux, ma préférence va plutôt vers le roman Les Héritiers de William Golding (Prix Nobel de littérature et auteur de Sa Majesté de Mouches) qui imagine une rencontre / confrontation entre Néandertaliens et Sapiens, dans une langue imaginative et originale. Les auteurs de science-fiction se sont (relativement) peu intéressés au sujet, puisque logiquement tournés vers le futur. Outre le roman d’Octavia Butler, j’avais repéré (mais non lu) le roman de Michael Bishop, No Enemy but Time (non traduit en français, prix Nebula 1982), où un homme est capable de projeter son esprit dans le passé de ses ancêtres à l’époque préhistorique.

Sur l’Afrique du Sud, il ne faut surtout ne pas hésiter à lire les grands auteurs comme JM Coetzee (en particulier L’Âge de Fer ou Disgrâce), Nadine Gordimer (Ceux de July) ou Andre Brink (Une saison blanche et sèche).

En films, citons dans le désordre : Tsotsi (2005, un jeune voyou sud-africain vole une voiture et kidnappe un nourrisson par erreur) ; The Man from Earth (2007, lors d’une soirée d’adieu, un homme révèle à ses amis être un immortel qui a traversé les siècles) ; Altered States (1980, des substances psychédéliques permettent à un scientifique de « régresser » par l’esprit jusqu’à l’époque préhistorique et même au-delà !!) Et en musique, le hip-hop énervé de Die Antwoord sera une excellente bande-son entre deux chapitres !

Dans les coulisses - l'Impassible armada

Où nous trouver

Le voyage littéraire s’invite au plus près de chez vous ! Si vous souhaitez feuilleter nos ouvrages, nous vous donnons rendez-vous chez l’une des librairies listées ci-dessous :

ARLES

Librairie Actes Sud au Méjan

Place Nina Berberova – 13200 Arles

GENÈVE (Suisse)

Librairie Payot Rive Gauche

Rue de la Confédération 7 – 1204 Genève

IXELLES (Belgique)

Librairie Chimères

404 avenue de la Couronne - 1050 Ixelles

LYON

Librairie Trollune

25 rue Sébastien Gryphe – 69007 Lyon

Librairie Momie Lyon

48 rue Victor Hugo – 69002 Lyon

La Virevolte

4 rue Octavio Mey – 69005 Lyon

La Tanière

68 boulevard des États-Unis – 69008 Lyon

PARIS

Le Nuage Vert

41 rue Monge – 75005 Paris

Gibert Joseph

26 boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

RENNES

Librairie L'Astrolabe

20 Place Lucie et Raymond Aubrac – 35700 Rennes

TOULOUSE

Librairie Bédéciné

7 rue Jean-Antoine Romiguières – 31000 Toulouse

TOURLAVILLE

Espace Culturel Leclerc Tourlaville

450 rue Pierre Brossolette – 50110 Tourlaville

Vous êtes libraire et vous souhaitez présenter nos ouvrages en rayon ? Contactez-nous à message@editions1115 pour connaître nos conditions commerciales, établir un dépôt-vente ou profiter d’une faculté de retour !